| 在城市化進程中,不同地域的村落分別處在城市化進程的不同階段上,并且,具有不同文化傳統(tǒng)的村莊在面對城市化沖擊時,會以不同的方式回應(yīng)。城市化背景下鄉(xiāng)土社會變遷的復(fù)雜性就表現(xiàn)為村落變遷的復(fù)雜性與區(qū)域差異性。基于城市化實踐方式與村落性質(zhì)雙重標準,以村落為研究對象,運用區(qū)域類型建構(gòu)的方法,通過區(qū)域比較,將鄉(xiāng)土社會變遷過程具體化為區(qū)域類型下的村落變遷過程,既發(fā)揮了社區(qū)微觀研究優(yōu)勢,也避免了“只見樹木不見森林”的缺陷,是一條極具操作性的研究路徑。

在現(xiàn)代化的視野下,鄉(xiāng)村與城市分別象征著傳統(tǒng)文明與現(xiàn)代文明,城市化不僅是一種地理意義上的鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)變成為城市的過程,也是文化意義上的鄉(xiāng)土生活方式向現(xiàn)代城市生活方式轉(zhuǎn)變的過程。中國當(dāng)下正在經(jīng)歷的“三千年未有之大變局”,即表現(xiàn)為以鄉(xiāng)村為代表的鄉(xiāng)土社會向以城市為代表的現(xiàn)代社會轉(zhuǎn)型。自中國引入社會學(xué)以來,凡是與農(nóng)村相關(guān)的本土研究,多數(shù)是圍繞上述歷史過程生發(fā)出問題意識的。無論不同的研究者運用何種方法,選擇何種研究對象,并最終得出何種結(jié)論,所有的研究最終都會落腳到鄉(xiāng)土社會如何變遷這個問題上。關(guān)于此問題,幾代的中國學(xué)者都作出過努力,并取得了諸多成果。不過,只要中國社會轉(zhuǎn)型的歷史還沒有“終結(jié)”,那么這個問題就不會有定論。本文擬在回顧當(dāng)代學(xué)者此方面既有研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合當(dāng)前中國城市化進程的現(xiàn)實,嘗試提供一條新的關(guān)于中國鄉(xiāng)土社會變遷的研究路徑——村落變遷的區(qū)域比較研究。

一、對當(dāng)代相關(guān)研究的評析

城市化是中國社會現(xiàn)代化的基本內(nèi)容,也是21世紀中國面臨的最大挑戰(zhàn)之一,城市化進程與村落社區(qū)變遷構(gòu)成這一實踐過程的一體兩面。中國城市化進程不是一蹴而就的,絕大多數(shù)的村落不會在即刻消失,9億農(nóng)民將長期在村落社區(qū)中維持生產(chǎn)生活。在更深的層面上,傳統(tǒng)鄉(xiāng)土社會文化不會隨著城市化的推進而迅速消退,相反,它要經(jīng)歷復(fù)雜的斷裂、再造、延續(xù)和創(chuàng)新的過程。費孝通等老一輩社會學(xué)家對傳統(tǒng)鄉(xiāng)村社會變遷進行過系統(tǒng)研究,其中尤其關(guān)注了資本與市場等外部因素對村莊變遷的影響。社會學(xué)重建以來,村莊社會性質(zhì)變遷依然是農(nóng)村社會學(xué)研究的重要主題。當(dāng)代關(guān)于城市化與村莊變遷的研究,大體可以歸結(jié)為四個方面。

一是城市化與鄉(xiāng)土社會文化的研究。李友梅[1] 將改革開放以來的城市化過程中的鄉(xiāng)土文化轉(zhuǎn)型概括為“三個階段、四個路徑”。1980年廣泛崛起的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)使得億萬農(nóng)民在家門口實現(xiàn)了職業(yè)身份的轉(zhuǎn)換;隨著市場經(jīng)濟的興起,1990年代城市工業(yè)的發(fā)展,吸引了大量的農(nóng)民工進入城市務(wù)工,離土離鄉(xiāng)的農(nóng)民工潮將城市生活方式帶入鄉(xiāng)村社會;1990年代中后期開始的城市化擴展,以及對土地的需求,通過征地拆遷使大量的村落消失,并直接改變了這部分農(nóng)民的生活生產(chǎn)方式。在這類研究中,鄉(xiāng)土社會變遷與城市化都是宏觀社會現(xiàn)象,對于在整體上把握社會變遷過程有啟發(fā)意義,但是卻缺乏對微觀過程的細致考察。

二是以“城郊村”或“城中村”為對象,考察城市擴展過程中村莊形態(tài)變化的研究。李培林[2] 受法國著名農(nóng)村社會學(xué)家孟德拉斯的啟發(fā),在區(qū)分非農(nóng)化過程中農(nóng)民身份轉(zhuǎn)變與村落轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)上,具體考察了珠三角地區(qū)的“城中村”在城市擴展中,生產(chǎn)生活方式、社會結(jié)構(gòu)、價值信仰等轉(zhuǎn)變過程,提出了“村落終結(jié)”的命題。周大鳴[2] 等通過對廣州南景村50年的歷史進行歷時性考察,展示了整個廣州城鄉(xiāng)結(jié)合部村落變遷的大體過程,總結(jié)了在此過程中所遇到的帶有普遍性的問題。關(guān)于“城中村”與“城郊村”的研究,多是從微觀層面描述村落變遷的過程,可以彌補第一類研究的不足。

三是考察鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟發(fā)展引起的自發(fā)城市化中,村莊內(nèi)生結(jié)構(gòu)要素維持、延續(xù)、重建與創(chuàng)新的過程。與李培林等人的“村落終結(jié)”的目的論傾向相反,折曉葉[4] 則認為村莊傳統(tǒng)與現(xiàn)代組織和社區(qū)并不是絕對對立的東西,它們二者在村莊中可以是兩種獨立存在、各自運作同時又共生互融的東西。在對具體的案例考察中,折曉葉力圖避免上述目的論傾向,而是通過對變遷的社會過程的探索,來觀察村莊內(nèi)生的社會結(jié)構(gòu)和文化傳統(tǒng)與現(xiàn)代工業(yè)組織和城市社區(qū)之間的沖突和共生關(guān)系。基于如此判斷,折曉葉提出了“村落再造”的命題。可以認為,“村落終結(jié)”與“村落再造”的分歧,不僅是由基本研究立場差異所造成的,也與不同地區(qū)農(nóng)村所處的城市化階段的現(xiàn)實差異有關(guān)。因此,如何避免個案研究的片面性,全面地展現(xiàn)城市化過程中村落變遷的區(qū)域差異性,則是本文所構(gòu)思的研究路徑的重點。

四是城市化對鄉(xiāng)村社會性質(zhì)影響的研究。賀雪峰[5] 從村莊社會關(guān)聯(lián)的層面,描述了城市化背景下社會關(guān)聯(lián)變遷過程,并將其概括為“原子化”。借鑒費孝通[6] 提出的“熟人社會”這個描述傳統(tǒng)鄉(xiāng)村社會性質(zhì)的概念,賀雪峰[7] 從村莊地域邊界與村落內(nèi)部信息傳遞性的角度,提出了“半熟人社會”概念;吳重慶[8] 關(guān)注了大量農(nóng)民外出務(wù)工對村莊生活、農(nóng)民的社會預(yù)期、社會關(guān)系以及村落道德規(guī)范等層面的影響,提出“無主體熟人社會”概念。這類研究以城市化背景下的村莊性質(zhì)為著眼點,嘗試提出一些具有解釋力的本土社會學(xué)概念,是很有意義的。

既有研究存在以下三個方面的不足:一是關(guān)于“城郊村”與“城中村”等非農(nóng)業(yè)型的村莊研究較多,忽視了農(nóng)業(yè)型村莊在城市化進程中的反應(yīng)與變化;二是傾向于將城市化看作一種目標,研究的落腳點多數(shù)是城市化過程與方式,關(guān)于村莊社會變遷的研究較少;三是缺乏區(qū)域視野,受經(jīng)濟發(fā)展水平的影響,不同地區(qū)城市化發(fā)展階段不一樣,并且,不同地區(qū)村莊性質(zhì)差異很大,既有研究一般都忽視了城市化本身的差異性與村莊性質(zhì)的差異性。

在吸收既有研究成果并總結(jié)其不足的基礎(chǔ)上,筆者提出了村落變遷區(qū)域比較視野下類型建構(gòu)的研究路徑。以村落為對象,通過考察不同地區(qū)的村落在城市化進程中的性質(zhì)變遷,回答鄉(xiāng)土社會是如何發(fā)生現(xiàn)代轉(zhuǎn)型這樣的理論問題,可以突破以城市化為目標、并預(yù)設(shè)村落必然消失這樣的單線歷史觀在認識中國當(dāng)前社會轉(zhuǎn)型問題上的局限性。

二、城市化與村落變遷的關(guān)聯(lián)性研究

有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,自改革開放以來,我國的城市化水平每年約以一個百分點的速度提高,城市化進程必然會減少農(nóng)村人口,這既造成村落社區(qū)數(shù)量的變化,也會引起村落社會性質(zhì)的變化。城市化作為一種外來力量,要通過改變村落社會的具體要素來改變村莊社會性質(zhì)。也就是說,在以村落為對象的鄉(xiāng)土社會變遷研究中,首先要確定城市化與村落社會的關(guān)聯(lián)要素,其次要尋找城市化力量通過每種關(guān)聯(lián)要素對村落社會性質(zhì)變遷的影響程度與發(fā)生機制。以上兩個方面可以稱為城市化與村落變遷的關(guān)聯(lián)性研究。

費孝通先生[9] 提出“中國鄉(xiāng)土社區(qū)的單位是村落,從三家村起到幾千戶的大村”。在傳統(tǒng)的中國社區(qū)研究中,村落構(gòu)成一個獨立完整的社會學(xué)研究對象,通過考察具體的村落變遷來研究鄉(xiāng)土社會性質(zhì)變遷符合社區(qū)研究傳統(tǒng)。一個完整的村落包含了人口、經(jīng)濟生產(chǎn)方式、社會結(jié)構(gòu)與村落邊界四個層面,城市化對村落的影響,首先發(fā)生在這些具體的層面與要素上,然后表現(xiàn)為村落整體的結(jié)構(gòu)性變化,最后導(dǎo)致村落性質(zhì)的變遷。

關(guān)聯(lián)性研究既要考察城市化進程對村莊變遷的影響因素,也要考察城市化背景下村落變遷的發(fā)生機制。隨著城市化的推進,農(nóng)村人口、農(nóng)村經(jīng)濟生產(chǎn)方式、農(nóng)村社會階層、村莊邊界等都在發(fā)生變化。因此,可以從上述四個方面來研究城市化背景中具體的村落社會變遷過程及其機制。

首先,考察城市化過程中的村莊人口流動方向、人口流動的動力機制以及人口流動之后村莊內(nèi)部人口結(jié)構(gòu)的變化,并重點關(guān)注農(nóng)村精英流失對村莊整合與治理的影響。完整的村落人口結(jié)構(gòu),既包括平衡的年齡結(jié)構(gòu),也包括平衡的性別結(jié)構(gòu)。大規(guī)模的人口流動,導(dǎo)致村落人口結(jié)構(gòu)的失衡。一方面是城市就業(yè)機會將絕大部分農(nóng)村青壯年勞動力吸引到城市,另一方面是農(nóng)村中少數(shù)有能力的人被吸引到城市定居。實際上,只有完整的人口結(jié)構(gòu)才能夠在社會互動過程中再生產(chǎn)出完整的村落傳統(tǒng)的社會生活。從整個結(jié)構(gòu)上看,留居在村落中的是婦幼老弱群體,鄉(xiāng)村生活變得不完整,村落傳統(tǒng)的生活方式、社會規(guī)范等因缺乏精英群體的承載,而呈現(xiàn)斷裂、失傳、瓦解的趨勢。

其次,考察打工經(jīng)濟對村莊內(nèi)部經(jīng)濟生產(chǎn)方式的影響,以及“半耕半工”的農(nóng)村家庭經(jīng)濟模式興起對村莊社會的影響。孟德拉斯[10] 在分析二次世界大戰(zhàn)以后的法國鄉(xiāng)村變遷過程時認為,傳統(tǒng)意義上的自給自足農(nóng)民轉(zhuǎn)變?yōu)閺氖录彝ソ?jīng)營的、以營利和參與市場交換為生產(chǎn)目的的農(nóng)業(yè)勞動者,家庭經(jīng)營體變成一種具有“企業(yè)”性質(zhì)的經(jīng)營單位,象征著“農(nóng)民的終結(jié)”。孟德拉斯的研究對于當(dāng)前城市化背景下中國農(nóng)村生產(chǎn)方式變遷研究具有重要啟發(fā)。一方面,絕大部分農(nóng)村家庭通過家庭內(nèi)部的代際與性別分工,維持著“家庭務(wù)農(nóng),家家務(wù)工”的家庭經(jīng)濟形態(tài)。一般的模式是,50歲以上的中老年人在家種植十畝左右的農(nóng)田,不僅能夠滿足自己的生活需要,而且能夠維持家庭在村莊社會中的人情禮節(jié)等日常開支,而年輕一代外出打工的工資收入則可以積攢起來,用于婚姻、建房、看病等家庭大宗開支。通過家庭內(nèi)部分工,農(nóng)民在鄉(xiāng)村中維持著一種“低消費、高福利”的自然生活狀態(tài)。另一面,隨著資本化程度的加深,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民生活等被逐步納入市場體系中,鄉(xiāng)村社會正褪去鄉(xiāng)土田野色彩。

再次,農(nóng)民生產(chǎn)方式的分化與收入水平的分化造成了村莊內(nèi)部的階層分化,并導(dǎo)致農(nóng)民生活面向與生活預(yù)期上的分化,考察城市化過程中農(nóng)村階層分化的狀況及其對村莊治理的影響。改革開放以來的市場機遇為農(nóng)民個人奮斗提供了空間,部分農(nóng)民在市場大潮中摸爬滾打,其中少數(shù)人通過做生意、辦廠子、搞承包等,改變了職業(yè)身份,脫離土地,成為鄉(xiāng)村社會中的富裕階層;還有一大部分人依然維持了農(nóng)業(yè)生產(chǎn),并通過打工補貼家庭收入,他們是鄉(xiāng)村社會的主體;另外一小部分人因災(zāi)因病或者各種意外,成為鄉(xiāng)村中的貧弱階層。總體而言,最近30年鄉(xiāng)村社會分化越來越明顯,并且階層之間的差距越來越大,階層有固化的趨勢。農(nóng)村階層分化對鄉(xiāng)村社會造成什么樣的影響,是農(nóng)村社會研究的重大命題。

最后,考察村莊社會邊界的變化與鄉(xiāng)村熟人社會性質(zhì)的變化。賀雪峰[11] 認為村落邊界包括地理邊界、社會邊界、文化邊界,城市化造成農(nóng)民生活范圍的變化以及人際社會關(guān)系對象的變化,并引起“自己人”認同范圍的變化。費孝通認為傳統(tǒng)的鄉(xiāng)土熟人社會最基本的特征就是“生于斯,死于斯”,農(nóng)民的生活是局限在一定范圍內(nèi)的。當(dāng)前,村落早已不是一個封閉的社區(qū),農(nóng)民在經(jīng)濟、文化、社會生活等各個層面上,都延伸到村落地域之外。在傳統(tǒng)的鄉(xiāng)土生活中,農(nóng)民要通過定居村落而獲得“根”的意義感,當(dāng)前,農(nóng)民開始以定居城市為奮斗目標,生活面向上的變化導(dǎo)致村落的社會邊界與文化邊界的消失,村落喪失了共同體的性質(zhì)。

村莊是一個主動回應(yīng)城市化沖擊的主體,在城市化進程中,絕大多數(shù)村莊不會即刻消失,而是要經(jīng)歷村莊變遷與再造的過程,城市化這一外部力量是通過上述幾個層面的要素與村落社會關(guān)聯(lián)起來的。通過對具體村落的研究,可以探究城市化力量影響下村落變遷的微觀機制,將鄉(xiāng)土社會變遷這樣的宏大問題具體化。

三、鄉(xiāng)土社會變遷的區(qū)域差異與類型建構(gòu)

實際上,不同地區(qū)農(nóng)村的社會文化傳統(tǒng)不同,并且受經(jīng)濟發(fā)展水平的影響,其城市化階段不同,導(dǎo)致不同村落遭遇的城市化沖擊不同,如此一來,城市化與村落變遷的關(guān)聯(lián)性在不同地區(qū)農(nóng)村則表現(xiàn)出不同的形態(tài)。中國經(jīng)濟發(fā)展水平的區(qū)域差異性決定了不同地區(qū)農(nóng)村面臨著不同方式的城市化沖擊,并且,中國社會文化的區(qū)域差異性又決定了不同地區(qū)村莊回應(yīng)城市化沖擊的方式會有差異。以上兩個方面共同決定了城市化背景下中國村莊變遷的區(qū)域差異性,中國城市化進程的長期性與復(fù)雜性就表現(xiàn)為村落變遷的復(fù)雜性與區(qū)域差異性。要真正地呈現(xiàn)中國鄉(xiāng)土社會變遷的面貌,則要引入?yún)^(qū)域視角。

在城市化背景下,鄉(xiāng)土社會變遷過程主要受到兩個層面因素的影響,一是城市化實踐方式,二是村莊社會文化傳統(tǒng)。這兩個層面的要素,都要放到區(qū)域比較的視角中進行考察。

(一)城市化實踐的區(qū)域差異

當(dāng)前的中國村落正經(jīng)歷三種形式的城市化進程,一種是由工業(yè)化帶動的城市擴張所造成的地理性村落直接消失,這種形式的城市化對象主要是城郊村落;第二種發(fā)生在廣大的一般性農(nóng)業(yè)性質(zhì)的村落,主要是由城鄉(xiāng)之間的人口、資源、信息的流動等實現(xiàn)的城市化,這種形式的城市化既使部分農(nóng)民實現(xiàn)身份與職業(yè)的轉(zhuǎn)變,也導(dǎo)致村落內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化;第三種是政策推動下的城市化,主要是指當(dāng)前部分地方政府推行的各種模式的“滅村運動”。以上三種形式的城市化分別被稱為經(jīng)濟拉動型城市化、人口流動型城市化、政府推動型城市化。不同類型城市化進程中的村落社會變遷的具體機制是不一樣的。在經(jīng)濟拉動型城市化中,城市的擴展意味著村落地域的消失,土地資源是城市化與村落變遷的關(guān)聯(lián)載體,征地、租地等土地資源配置方式的轉(zhuǎn)變改變了農(nóng)民生產(chǎn)、生活方式,并引起村落的變遷。在人口流動型城市化中,農(nóng)村人口的流動是城市化與村落變遷的關(guān)聯(lián)載體,在此過程中,青壯年勞動力外流、部分人在城市定居、城市文化的輸入等,對村落社會造成影響。在政策推動型城市化中,政府強制農(nóng)民改變居住、生產(chǎn)、生活方式,通過政策變動建立起村落與城市化之間的關(guān)聯(lián)。

(二)村落性質(zhì)的區(qū)域差異

通過長期的村莊調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn)不同地區(qū)的農(nóng)村具有不同的特征和性質(zhì),同時,相似的耕作方式、相似的歷史文化傳統(tǒng)、相似的經(jīng)濟社會發(fā)展水平等,導(dǎo)致一定地域范圍內(nèi)的村落的社會結(jié)構(gòu)具有同構(gòu)性,村落的性質(zhì)也具有相似性。根據(jù)筆者已有的研究,按照村莊內(nèi)部社會關(guān)聯(lián)方式,可以將中國農(nóng)村區(qū)分為文化意義上的北方村莊、南方村莊與中部村莊。

北方村莊內(nèi)部派系鮮明,形成了分裂的村莊結(jié)構(gòu),典型的是華北地區(qū)農(nóng)村。華北的村落較大,每個村落一般是有兩三個大姓組成,姓氏內(nèi)部的血緣關(guān)系發(fā)達,不同姓氏之間具有地緣關(guān)系,不同的姓氏構(gòu)成的大家族通過合作與競爭而聯(lián)合成為村落。南方村莊的宗族性質(zhì)明顯,形成了團結(jié)的村莊結(jié)構(gòu)。村落內(nèi)部的社會關(guān)系是建立在血緣基礎(chǔ)上的,村落中宗族或者家族結(jié)構(gòu)比較明顯,村民的家族觀念強,村落社會結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出鮮明的“差序格局”的形態(tài),村落具有較強的整體性與封閉性。最為典型的血緣村落是華南地區(qū)的宗族性村落,該區(qū)域有些村落歷史長達1000年以上,是宋以前形成的,村落發(fā)育得比較成熟,村落結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,村落規(guī)范發(fā)達,村落的邊界也很清晰。中部農(nóng)村的建村歷史較短,多姓雜居,村莊結(jié)構(gòu)渙散,主要包括兩湖平原、川西平原、東北地區(qū)以及部分云貴地區(qū)的農(nóng)村,這些地區(qū)的村落一般都是明清之后移民形成的。

面對同樣的城市化沖擊時,受文化傳統(tǒng)與村落性質(zhì)的影響,不同地區(qū)的村落會產(chǎn)生不同的反應(yīng)。總體的規(guī)律是,在北方農(nóng)村與南方農(nóng)村,村莊內(nèi)部規(guī)范性較強,農(nóng)民自由選擇的空間較小,城市化帶來的外部力量進入村莊時,要受到村莊自身結(jié)構(gòu)的改造;中部農(nóng)村內(nèi)部結(jié)構(gòu)渙散,原子化程度高,城市化帶來的外部力量進入村莊較為容易,村莊變遷更加迅速和徹底。

(三)區(qū)域類型建構(gòu)的研究方法

社區(qū)研究嘗試通過對具體社區(qū)個案進行“解剖麻雀”,而達到對一般社會結(jié)構(gòu)的理解。這樣的研究策略一直遭遇到了批評,即社區(qū)個案研究無法達到對由無限村落構(gòu)成的中國農(nóng)村的一般理解。通過具體村落研究來回答鄉(xiāng)土社會變遷這樣的宏大命題,會在方法論層面上遭到與社區(qū)研究相類似的困境,即具體村落研究的特殊性與鄉(xiāng)土社會變遷一般性之間存在著張力。實際上,費孝通先生早期即嘗試引入“類型比較法”[12] 來突破這一方法論上的困境。

在實際的研究中,受費孝通先生的“類型比較法”與“區(qū)域經(jīng)濟社會史”研究的啟發(fā),我們發(fā)展出了“區(qū)域比較”的方法。基于同一地區(qū)具有同樣文化傳統(tǒng)村落的社會性質(zhì)基本一致的判斷,我們嘗試通過對具體村落的研究來達到對區(qū)域內(nèi)村落一般性質(zhì)的理解,通過對區(qū)域內(nèi)不同村莊的研究來建立村莊意義上的區(qū)域農(nóng)村類型,并通過不同區(qū)域農(nóng)村研究來達到對區(qū)域類型本身的修正,并通過區(qū)域比較來逐步接近對中國農(nóng)村一般性質(zhì)的抽象認識和對中國農(nóng)村的整體把握[13]。沿著從個案到區(qū)域到整體的研究思路,就能夠?qū)崿F(xiàn)對具體經(jīng)驗的突破,抽象出社會現(xiàn)象背后的一般規(guī)律。

在進行城市化與鄉(xiāng)土社會變遷研究中,同樣可以引入?yún)^(qū)域比較的方法。在具體的研究中,可以引入城市化實踐方式的區(qū)域差異性與村莊社會性質(zhì)區(qū)域差異性雙重標準,建立對正在經(jīng)歷城市化進程的中國村落的區(qū)域類型劃分。運用比較視野下的區(qū)域類型建構(gòu)方法,既可以呈現(xiàn)不同城市化方式下村莊社會變遷的具體機制及其區(qū)域差異性,也可以呈現(xiàn)不同社會文化傳統(tǒng)村莊回應(yīng)城市化沖擊的差異性,從而建構(gòu)出能夠較為準確地反映中國村落變遷模式的理想類型。

如此一來,具體的村落變遷研究與鄉(xiāng)土社會變遷這一宏大命題就可以通過區(qū)域類型建構(gòu)的方法而建立關(guān)聯(lián)。在城市化實踐方式與村莊文化傳統(tǒng)兩重標準下,將城市化進程中的中國農(nóng)村劃分為不同的地域類型,通過研究典型案例來考察同一地域類型村莊變遷模式,并通過區(qū)域比較來理解城市化背景下中國鄉(xiāng)土社會變遷的一般規(guī)律。

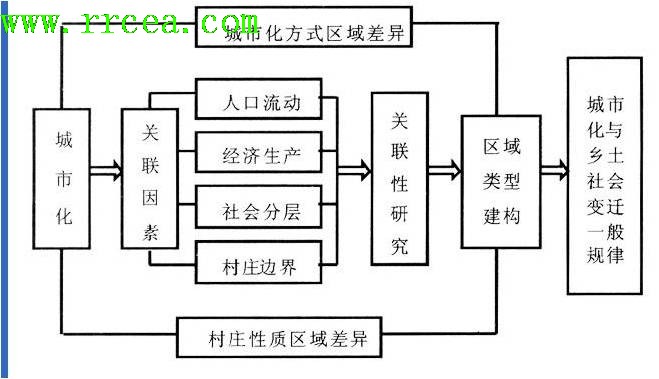

本研究路徑的基本邏輯結(jié)構(gòu)可以表示為下圖:

圖1城市化與鄉(xiāng)土社會變遷研究路徑

四、總結(jié)

中國作為一個后發(fā)的農(nóng)業(yè)大國,廣大的鄉(xiāng)村地域與龐大的農(nóng)村人口基數(shù),共同決定了中國城市化進程的長期性與復(fù)雜性。作為城市化對象的鄉(xiāng)村社會,既不能一蹴而就地轉(zhuǎn)變成為城市,也不可能維持傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村社會生活不變。中國城市化方式的復(fù)雜性與中國鄉(xiāng)村社會的區(qū)域性,共同決定了鄉(xiāng)土社會變遷的復(fù)雜性。本研究路徑運用區(qū)域類型建構(gòu)的方法,以村落為對象,通過區(qū)域比較,將鄉(xiāng)土社會變遷過程具體化為區(qū)域類型下的村落變遷過程,既發(fā)揮了社區(qū)微觀研究的優(yōu)勢,也避免了“只見樹木不見森林”的缺陷,是一條極具操作性的研究路徑。

|